Programm per Email

Werden Sie Mitglied

Werden Sie Mitglied!

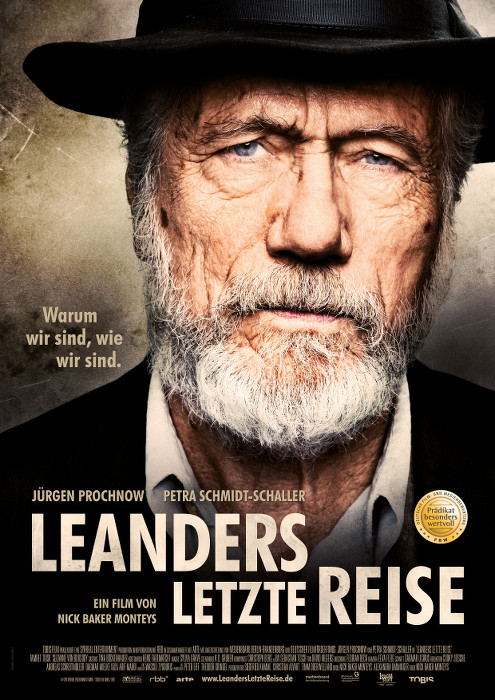

Drama Roadmovie

Regie: Nick Baker-Monteys

mit: Jürgen Prochnow (Eduard Leander), Petra Schmidt-Schaller (Adele), Suzanne von Borsody (Uli), Tambet Tuisk (Lew), Artjom Gilz (Boris), Maria Kochur (Nastja), Jevgenij Sitochin (Nikolai), Natalia Bobyleva (Masha), Nina Antonowa (Ustinja), Kai Ivo Baulitz (Hermann), Kathrin Angerer (Eva), Andreas Patton (Marcus)

Deutschland, 2017 , ab 6, 107 min.

Prädikat: besonders wertvoll

Ein alter Mann reist nach dem Tod seiner Ehefrau von Berlin aus in die Ukraine, wo er während des Zweiten Weltkriegs als Wehrmachtsoffizier kämpfte und dort auch die Liebe seines Lebens gefunden hatte. Auf seiner Odyssee durch die ostukrainische Landschaft begleitet ihn widerwillig seine Enkelin, die weder etwas über die komplizierte Historie noch über den aktuellen Bürgerkrieg in der Donez-Region weiß.

En passant, als Hintergrundmotiv für eine klassische Road-Movie-Konstellation, zeichnet „Leanders letzte Reise“ ein differenzierteres Bild des Konfliktes in der Ukraine als die meisten Nachrichtenbeiträge. Der US-amerikanische Filmemacher Nick Baker-Monteys arbeitete schon Jahre an einem Stoff, dessen Protagonisten es aus Deutschland in die Ukraine verschlägt, als im Jahr 2013 dort plötzlich die politischen Spannungen eskalierten. Also ließ der Regisseur die innerukrainischen Konfliktlinien in seinen zweiten Spielfilm miteinfließen, auch wenn dessen Hauptfiguren ein störrischer ehemaliger Wehrmachtsoffizier und eine junge Berliner Hedonistin sind.

Dabei sind Baker-Monteys’ Sympathien für die prowestlichen politischen Kräfte durchaus zu erahnen. Den gerade zum Witwer gewordenen Eduard Leander und seine als Kellnerin jobbende Enkelin Adele lässt er bei der Ankunft in Kiew sogleich euphorischen Menschen mit der Nationalflagge begegnen, ehe eine Taxifahrt die beiden Fremden zum andächtigen Zwischenstopp an eine Maidan-Barrikade führt. Als wichtigste Nebenfigur tritt allerdings ein junger Kiewer namens Lew auf, der über die Propaganda des russischen Fernsehens schimpft und sich mit seinem Vater und seinem Bruder zankt, weil die als ethnische Russen der anderen Seite in dem Konflikt zuneigen.

Der Film deutet damit an, dass eine substanzielle Minderheit auf die Entwicklung allergisch reagieren musste. In Gestalt von Hakenkreuzschmierereien rückt der Film lakonisch auch die Schattenseiten der nationalen Aufwallung ins Bild. Später führt die episodische Handlung in eine zerstörte ostukrainische Wohnung, in der ein Großmütterchen Opfer des Artilleriebeschusses durch ukrainische Streitkräfte wurde.

Diese interessanten Widersprüche der ukrainischen Gegenwart geben allerdings bloß den Hintergrund für ein Familiendrama ab, dessen Wurzeln in der deutschen Vergangenheit liegen. Von diesem Thema aber zeigt sich der Film auffallend überfordert, weshalb die Geschichte in verdruckste Melodramatik mündet.

Erst allmählich wird klar, warum der 92-jährige Eduard, von Adele nur widerwillig begleitet, aus Berlin Richtung Osten aufbricht. Im Zweiten Weltkrieg hatte er in der damaligen Sowjetunion gekämpft. Jetzt sucht er jene Frau, die einst die Liebe seines Lebens war, als sie zum Dunstkreis einer mit Deutschland kollaborierenden Kosakenkompanie gehörte. Der Hauptdarsteller Jürgen Prochnow lässt dabei aber nie einen Anflug von Befangenheit erkennen, wenn seine Figur während einer Autoreise in Richtung der russischen Grenze auf Einheimische zugeht. Das verblüfft, weil die deutschen Besatzer diesen Landstrich bekanntlich mit Blut getränkt haben; schon auf der Zugfahrt von Berlin nach Kiew begegnet dem Protagonisten eine Frau, deren Großvater beim Massaker in Babi Jar ermordet wurde. Als Eduard und Adele während eines Besuchs bei Lews Familie halb im Scherz „Faschisten“ genannt werden, kann er auch nicht bestreiten, dass die Bezeichnung einst auf ihn zutraf. Umso auffälliger ist, dass ihn eine andere Nebenfigur „Held“ tituliert. Und ebenso bezeichnend ist, dass eine klare Antwort ausbleibt, wenn der Protagonist einen ehemaligen Kameraden fragt, ob sie „Täter“ gewesen seien.

Nachdem Panoramaeinstellungen Kiewer Häuserschluchten und weiter Landschaften die Handlung regelmäßig akzentuiert haben, mündet die Dramaturgie in einen langsamen Zoom auf Eduards Gesicht, als Adele von ihm wissen will, was er im Krieg gemacht habe. Diese insistierende Annäherung an die versteinerte Fassade des Mannes ist allerdings paradox. Denn letzten Endes scheint der Filmemacher gar nicht genauer wissen zu wollen, was Männer wie Eduard an der Ostfront getan haben.

Holger Römers, FILMDIENST 2017/19